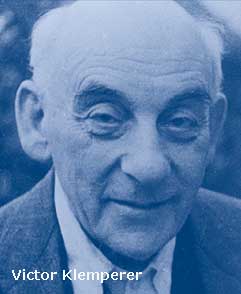

Instigado

pela provocação da Josélia, deu-me vontade de reler

os diários de Klemperer, um dos tais que eu levaria

para a ilha deserta. É um tijolo de quase 900

páginas que se lê com prazer e angústia, sentimentos

nada incompatíveis, pois para narrar sua tragédia

descomunal o autor se serve de uma linguagem mais

que bela: despojada. Victor Klemperer (1881-1960),

judeu-alemão, mais alemão que judeu, filólogo e

homem do mundo, fez das tripas coração durante o

tenebroso reinado de Hitler (1933-1945). Desalojado

de seu posto na universidade de Dresden, foi posto

para fazer trabalhos manuais em fábricas, e em certa

ocasião teve de ajudar a remover a neve das ruas do

próprio campus onde ensinava literatura francesa,

sob o olhar constrangido dos colegas de cátedra.

Tinha já mais de 60 anos. Instigado

pela provocação da Josélia, deu-me vontade de reler

os diários de Klemperer, um dos tais que eu levaria

para a ilha deserta. É um tijolo de quase 900

páginas que se lê com prazer e angústia, sentimentos

nada incompatíveis, pois para narrar sua tragédia

descomunal o autor se serve de uma linguagem mais

que bela: despojada. Victor Klemperer (1881-1960),

judeu-alemão, mais alemão que judeu, filólogo e

homem do mundo, fez das tripas coração durante o

tenebroso reinado de Hitler (1933-1945). Desalojado

de seu posto na universidade de Dresden, foi posto

para fazer trabalhos manuais em fábricas, e em certa

ocasião teve de ajudar a remover a neve das ruas do

próprio campus onde ensinava literatura francesa,

sob o olhar constrangido dos colegas de cátedra.

Tinha já mais de 60 anos.  O

heroísmo de Klemperer não estava na coragem, mas na

resistência silenciosa e tenaz a um governo de

assassinos. Incapaz de afrontar os capacetes de aço,

travou uma guerra particular com a história, jurando

deixar seu depoimento para a posteridade. Os diários

causaram grande impacto quando publicados na

Alemanha em 1995. No Brasil apareceram em 1999, em

bem cuidada edição da Companhia das Letras. Um livro

de Klemperer não traduzido no Brasil, o clássico

Linguagem do Terceiro Reich, é uma das obras de

cabeceira de Roberto Romano, possivelmente o maior

filósofo brasileiro vivo, que o lê diretamente em

alemão. O

heroísmo de Klemperer não estava na coragem, mas na

resistência silenciosa e tenaz a um governo de

assassinos. Incapaz de afrontar os capacetes de aço,

travou uma guerra particular com a história, jurando

deixar seu depoimento para a posteridade. Os diários

causaram grande impacto quando publicados na

Alemanha em 1995. No Brasil apareceram em 1999, em

bem cuidada edição da Companhia das Letras. Um livro

de Klemperer não traduzido no Brasil, o clássico

Linguagem do Terceiro Reich, é uma das obras de

cabeceira de Roberto Romano, possivelmente o maior

filósofo brasileiro vivo, que o lê diretamente em

alemão. Não imaginava encontrar tão cedo outro livro capaz de me segurar madrugadas adentro, como aconteceu com o Klemperer. Pois tive sorte: encontrei dois. No começo deste ano descobri os diários de José Carlos Oliveira (Diário selvagem, Civilização, 2005). O cronista Carlinhos Oliveira, que viveu apenas 51 anos (levou-o uma pancreatite em 1986), também travou sua batalha particular, não num gueto, mas nos bares de Ipanema. Para quem sonhava ser o maior escritor brasileiro (“maior que Machado de Assis”), escreveu obra curta e desigual. Mas levou vida intensa e neurótica, o que não constituiria vantagem alguma não tivesse ele registrado com minúcia o seu drama cotidiano. Talvez possa ser colocado ao lado de Lima Barreto e João Antônio.  O

outro livro tem por título O nariz do morto

(Civilização, 2006), uma espécie de autobiografia da

alma, da alma de

Antonio Carlos Villaça

(1928-2005), autor que me soava cult mas não

indispensável. Estava enganado. Trata-se de

obra-prima. Livro soberbo, livre, desataviado e

centrado na busca íntima. Rico de humanidade. Dos

mais envolventes que li nos últimos anos, uma

história de transe pessoal, sincera e pródiga,

corajosa mesmo, qualidades que só encontrei nuns

poucos, por exemplo em Henry Miller e em Klemperer.

O nariz me foi enviado pelo crítico André Seffrin,

que conviveu com Villaça nos últimos anos da vida

deste, no Rio de Janeiro. Villaça morreu num asilo,

pobre e magro, ele que foi gordo a vida toda. “Era

totalmente inábil para a vida prática, só sabia

escrever e falar”, me conta Seffrin. “Era incapaz de

trocar lâmpada”. O

outro livro tem por título O nariz do morto

(Civilização, 2006), uma espécie de autobiografia da

alma, da alma de

Antonio Carlos Villaça

(1928-2005), autor que me soava cult mas não

indispensável. Estava enganado. Trata-se de

obra-prima. Livro soberbo, livre, desataviado e

centrado na busca íntima. Rico de humanidade. Dos

mais envolventes que li nos últimos anos, uma

história de transe pessoal, sincera e pródiga,

corajosa mesmo, qualidades que só encontrei nuns

poucos, por exemplo em Henry Miller e em Klemperer.

O nariz me foi enviado pelo crítico André Seffrin,

que conviveu com Villaça nos últimos anos da vida

deste, no Rio de Janeiro. Villaça morreu num asilo,

pobre e magro, ele que foi gordo a vida toda. “Era

totalmente inábil para a vida prática, só sabia

escrever e falar”, me conta Seffrin. “Era incapaz de

trocar lâmpada”. Outros livros que li recentemente e me marcaram: Amor e lixo, do tcheco Ivan Klima, Longe daqui, aqui mesmo, de Antônio Bivar (o nosso Jack Kerouac), Carta a D., de André Gorz (magnífico), A viagem vertical, do espanhol Enrique Vila-Matas, e, de J.M. Coetzee, talvez o grande romancista de nossa época, li de uma enfiada três livros: Vida e época de Michael K., Elizabeth Costello e O mestre de Petersburgo. Teria imenso prazer de falar sobre cada um deles, mas fica para outra ocasião.

|